Ainsi parlait / Aşa grăit-a Mihai Eminescu, dits et maximes de vie choisis et traduits du roumain par Nicolas Cavaillès, édition bilingue, Arfuyen, 2024

Ainsi parlait / Aşa grăit-a Mihai Eminescu, dits et maximes de vie choisis et traduits du roumain par Nicolas Cavaillès, édition bilingue, Arfuyen, 2024

De Mihai Eminescu, le grand public amateur connaît surtout la poésie fulgurante et désespérée, nourrie du fameux « dor » roumain, « sentiment douloureux et profond », rêve et regret à la fois ; il sait moins, ce grand public, que le chantre de « Luceăfarul », Lucifer le « porteur de lumière », est surtout un « écrivain total ». Nicolas Cavaillès, dans sa présentation au titre prometteur (« Un joyau de la littérature universelle »), explique parfaitement comment « cette étoile devint un phénomène culturel essentiel et incontournable en Roumanie et en Moldavie » ; à la fois « poète maudit » mort trop tôt, « écrivain prolifique et polygraphe », il est une figure encore trop méconnue des lecteurs francophones.

Les morceaux ici choisis et dûment référencés à la fin du volume sont une excellente approche de l’universalité des préoccupations, du style et du génie d’Eminescu. Vers ou prose, ces brefs fragments abordent, dans le style ramassé de l’aphorisme, tous les thèmes qui fondent la littérature et la philosophie, l’existence et l’essence. « Qu’est-ce à la fin que l’amour ? Du rêve et des apparences, / Des habits étincelants dont revêtir les souffrances. » Évidemment, l’art et la poésie sont mis en avant, car « Un homme médiocre pourra faire un grand politicien, dans certaines circonstances, mais il ne deviendra jamais un grand poète, sous aucune circonstance. » – et le propos satirique alterne ou se marie avec l’expression du désespoir : « Rien ne démoralise plus un peuple que de voir ériger la nullité et le manque de culture au titre de mérites. » Le poète peut-il réunir tous les états d’esprit ? Réponse : « L’homme mélancolique pleure, l’homme joyeux rit, tandis que celui qui est né avec un caractère inaltérable et des prédispositions au scepticisme sifflote. » Et, pas complètement inattendu : « Comme une sorte de refuge face aux nombreux inconvénients de la vie, Dieu dans sa haute bienveillance a donné à l’être humain le rire, avec toute sa gamme, depuis le sourire ironique jusqu’à l’éclat homérique. »

Les morceaux ici choisis et dûment référencés à la fin du volume sont une excellente approche de l’universalité des préoccupations, du style et du génie d’Eminescu. Vers ou prose, ces brefs fragments abordent, dans le style ramassé de l’aphorisme, tous les thèmes qui fondent la littérature et la philosophie, l’existence et l’essence. « Qu’est-ce à la fin que l’amour ? Du rêve et des apparences, / Des habits étincelants dont revêtir les souffrances. » Évidemment, l’art et la poésie sont mis en avant, car « Un homme médiocre pourra faire un grand politicien, dans certaines circonstances, mais il ne deviendra jamais un grand poète, sous aucune circonstance. » – et le propos satirique alterne ou se marie avec l’expression du désespoir : « Rien ne démoralise plus un peuple que de voir ériger la nullité et le manque de culture au titre de mérites. » Le poète peut-il réunir tous les états d’esprit ? Réponse : « L’homme mélancolique pleure, l’homme joyeux rit, tandis que celui qui est né avec un caractère inaltérable et des prédispositions au scepticisme sifflote. » Et, pas complètement inattendu : « Comme une sorte de refuge face aux nombreux inconvénients de la vie, Dieu dans sa haute bienveillance a donné à l’être humain le rire, avec toute sa gamme, depuis le sourire ironique jusqu’à l’éclat homérique. »

Oui, l’ « écrivain total », qui, nous dit Nicolas Cavaillès, « n’aura pas connu l’union avec son contraire, principe originel de la vie humaine », est pourtant une « étoile paradoxale ». Pour le poète, « les antithèses sont la vie », et « on ne peut élever une butte sans engendrer à côté une fosse ». Eminescu, poète pessimiste par-dessus tout et malgré tout, hanté par le malheur et par la mort qui l’emportera très tôt, « grand esprit » pour qui « tout est problème » (selon ses propres mots), est aussi celui qui nous révèle « l’infinité du temps ».

Jean-Pierre Longre

Anca Bene, La nuit je rêverai de soleils, préface de Patrick Penot, éditions L’espace d’un instant, collection Sens interdits, 2024

Anca Bene, La nuit je rêverai de soleils, préface de Patrick Penot, éditions L’espace d’un instant, collection Sens interdits, 2024 Cioran, Manie épistolaire, Lettres choisies 1930-1991, édition établie par Nicolas Cavaillès, Gallimard, 2024

Cioran, Manie épistolaire, Lettres choisies 1930-1991, édition établie par Nicolas Cavaillès, Gallimard, 2024 Simona Ferrante, Sînzienele ou les Fées de l’amour, Mythes et légendes de Roumanie, illustrations d’Emil Florin Grama, L’Harmattan, 2017

Simona Ferrante, Sînzienele ou les Fées de l’amour, Mythes et légendes de Roumanie, illustrations d’Emil Florin Grama, L’Harmattan, 2017  Lorina Bălteanu, Cette corde qui m’attache à la terre, traduit du roumain par Marily le Nir

Lorina Bălteanu, Cette corde qui m’attache à la terre, traduit du roumain par Marily le Nir Radu Bata, L’amertume des mots doux, « adages ma non troppo »,

Radu Bata, L’amertume des mots doux, « adages ma non troppo »,  Luminitza C. Tigirlas, Le dernier cerceau ardent, Éditions du Cygne, 2023

Luminitza C. Tigirlas, Le dernier cerceau ardent, Éditions du Cygne, 2023 Lionel Duroy, Mes pas dans leurs ombres, Miallet-Barrault, 2023

Lionel Duroy, Mes pas dans leurs ombres, Miallet-Barrault, 2023 Cahiers Benjamin Fondane

Cahiers Benjamin Fondane Paul Paon / Paul Păun, Chimères, Métamorphoses, 2023

Paul Paon / Paul Păun, Chimères, Métamorphoses, 2023 « Dessinateur, poète, écrivain, polémiste (mais aussi médecin et chirurgien) », devenu Paul Paon ou Paul Paon Zaharia après son départ de Roumanie, il fut l’un des membres fondateurs du groupe surréaliste de Bucarest (avec Ghérasim Luca, Gellu Naum, Trost, Virgil Teodorescu), et son œuvre écrite et graphique est marquée à la fois par cette appartenance et par une sensible singularité, d’où peut-être la discrétion avec laquelle elle s’est épanouie. Une exposition rétrospective, donnant une vision globale et néanmoins précise du travail de l’artiste, était donc salutaire – et la librairie Métamorphose s’est chargée de cette présentation, dont a été tiré un très beau catalogue intitulé Chimères, et dont la consultation donne des ouvertures infinies.

« Dessinateur, poète, écrivain, polémiste (mais aussi médecin et chirurgien) », devenu Paul Paon ou Paul Paon Zaharia après son départ de Roumanie, il fut l’un des membres fondateurs du groupe surréaliste de Bucarest (avec Ghérasim Luca, Gellu Naum, Trost, Virgil Teodorescu), et son œuvre écrite et graphique est marquée à la fois par cette appartenance et par une sensible singularité, d’où peut-être la discrétion avec laquelle elle s’est épanouie. Une exposition rétrospective, donnant une vision globale et néanmoins précise du travail de l’artiste, était donc salutaire – et la librairie Métamorphose s’est chargée de cette présentation, dont a été tiré un très beau catalogue intitulé Chimères, et dont la consultation donne des ouvertures infinies. Après une préface de Denis Moscovici et un parcours biographique de Monique Yaari mêlé de souvenirs (il était son oncle), et avant un bien utile tableau chronologique, quatre grandes sections composent l’ouvrage : la première et la plus importante (en longueur et en beauté), une vue significative et chronologique des dessins commentée par Radu Stern, spécialiste des avant-gardes ; puis une transcription du Carnet écrit par l’artiste entre 1984 et 1991, suivie de reproductions de livres, tracts, lettres et manuscrits donnant une idée fidèle de ses publications individuelles et collectives ; en troisième lieu, le rappel, documents à l’appui, d’expositions et de catalogues antérieurs (de Bucarest à Londres en passant par Tel-Aviv, Jaffa, Paris, Marseille etc.) ; enfin, des dessins, photographies et documents évoquant des souvenirs amoureux (avec des portraits de « Réni », sa femme) et amicaux (Ghérasim Luca et plusieurs autres).

Après une préface de Denis Moscovici et un parcours biographique de Monique Yaari mêlé de souvenirs (il était son oncle), et avant un bien utile tableau chronologique, quatre grandes sections composent l’ouvrage : la première et la plus importante (en longueur et en beauté), une vue significative et chronologique des dessins commentée par Radu Stern, spécialiste des avant-gardes ; puis une transcription du Carnet écrit par l’artiste entre 1984 et 1991, suivie de reproductions de livres, tracts, lettres et manuscrits donnant une idée fidèle de ses publications individuelles et collectives ; en troisième lieu, le rappel, documents à l’appui, d’expositions et de catalogues antérieurs (de Bucarest à Londres en passant par Tel-Aviv, Jaffa, Paris, Marseille etc.) ; enfin, des dessins, photographies et documents évoquant des souvenirs amoureux (avec des portraits de « Réni », sa femme) et amicaux (Ghérasim Luca et plusieurs autres).  Gabriela Adameşteanu, Fontaine de Trevi, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, Gallimard, « Du monde entier », 2022

Gabriela Adameşteanu, Fontaine de Trevi, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, Gallimard, « Du monde entier », 2022 Le Persil Journal

Le Persil Journal  Entre les deux, le foisonnement que l’on attend toujours du fameux journal grand format. Des proses réalistes ou non (Karine Yakim Pasquier, Odile Cornuz, Pauline Desnuelles, Philippe Veuve, Dania Miralles, Cornélia de Preux, Juliette Dezuari), du théâtre (Philippe Jeanloz), de la poésie bardée de citations (Marie Patrono, Anicée Willemin), des poèmes tendance haïkus (Philippe Fontannaz), des proses et des vers en alternance (Maud Armani)… Le tout est ponctué par un « Voyage en Suisse » photographique de Patrick Gilliéron Lopreno et par des lignes ambulantes de Marius Daniel Popescu en personne !

Entre les deux, le foisonnement que l’on attend toujours du fameux journal grand format. Des proses réalistes ou non (Karine Yakim Pasquier, Odile Cornuz, Pauline Desnuelles, Philippe Veuve, Dania Miralles, Cornélia de Preux, Juliette Dezuari), du théâtre (Philippe Jeanloz), de la poésie bardée de citations (Marie Patrono, Anicée Willemin), des poèmes tendance haïkus (Philippe Fontannaz), des proses et des vers en alternance (Maud Armani)… Le tout est ponctué par un « Voyage en Suisse » photographique de Patrick Gilliéron Lopreno et par des lignes ambulantes de Marius Daniel Popescu en personne ! Christian Cogné, Toute fleur s’étalait plus large, Velvet, 2023

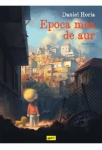

Christian Cogné, Toute fleur s’étalait plus large, Velvet, 2023 Daniel Horia, Je suis né roumain, éditions Paquet, 2023

Daniel Horia, Je suis né roumain, éditions Paquet, 2023 C’est d’ailleurs avec subtilité que l’auteur, qui devenu adulte a su ce qui s’est passé dans la famille et plus généralement dans la société roumaine des années 1980, laisse à l’enfant ses propres soucis d’enfant. Les souvenirs ne sont pas seulement factuels : ils sont ceux des rêves, des préoccupations, voire des soupçons d’un petit garçon. Avec le réalisme du vécu, un réalisme par moments teinté d’humour (voir par exemple la scène du restaurant où aucun des plats figurant sur la carte n’est disponible, ou l’accueil rébarbatif des employées de magasin), et avec une sensibilité teintée de discrétion, les complexités de la mémoire sont parfaitement rendues par la narration et les dialogues, ainsi que par les images colorées, lumineuses, souriantes, tendres, avec parfois de tragiques contrastes – le gris et le noir de la souffrance, les vifs éclats de la colère ou la brusquerie des catastrophes (celle de Tchernobyl, dont le nuage radioactif arrivant sur Bucarest ponctue l’album). Je suis né roumain est une belle autobiographie, qui éveillera la nostalgie ou les regrets de ceux qui ont vécu une enfance comparable, qui à d’autres apprendra un certain nombre de choses, et qui pour tous combine les plaisirs de la lecture graphique, historique, psychologique et littéraire.

C’est d’ailleurs avec subtilité que l’auteur, qui devenu adulte a su ce qui s’est passé dans la famille et plus généralement dans la société roumaine des années 1980, laisse à l’enfant ses propres soucis d’enfant. Les souvenirs ne sont pas seulement factuels : ils sont ceux des rêves, des préoccupations, voire des soupçons d’un petit garçon. Avec le réalisme du vécu, un réalisme par moments teinté d’humour (voir par exemple la scène du restaurant où aucun des plats figurant sur la carte n’est disponible, ou l’accueil rébarbatif des employées de magasin), et avec une sensibilité teintée de discrétion, les complexités de la mémoire sont parfaitement rendues par la narration et les dialogues, ainsi que par les images colorées, lumineuses, souriantes, tendres, avec parfois de tragiques contrastes – le gris et le noir de la souffrance, les vifs éclats de la colère ou la brusquerie des catastrophes (celle de Tchernobyl, dont le nuage radioactif arrivant sur Bucarest ponctue l’album). Je suis né roumain est une belle autobiographie, qui éveillera la nostalgie ou les regrets de ceux qui ont vécu une enfance comparable, qui à d’autres apprendra un certain nombre de choses, et qui pour tous combine les plaisirs de la lecture graphique, historique, psychologique et littéraire.  Le Haïdouc

Le Haïdouc